地球质量约为 5.97237×10²⁴千克,换算下来接近 60 万亿亿吨,自诞生 46 亿年来,它始终围绕太阳运转。在我们的认知里,如此庞大的星球悬浮于浩瀚太空,仿佛违背了日常经验中 “重物下落” 的直觉。

然而,当我们深入探究宇宙运行的物理法则,就会发现地球并非如表象般 “漂浮”,而是在引力作用下,持续不断地向太阳 “坠落”。

要理解这一现象,我们不妨从生活中常见的场景切入。许多人在冬日都有过打雪仗的经历,当我们奋力将雪球投向对方时,大部分雪球并不会如愿击中目标,而是坠落在地面。为什么雪球无法一直向前飞去?这看似理所当然的结果,实则蕴含着万有引力的奥秘。

在地球表面,任何物体都会受到地心引力的作用。根据牛顿万有引力定律,两个物体之间的引力大小与它们的质量成正比,与它们距离的平方成反比。地球巨大的质量产生了强大的引力场,将周围的物体牢牢束缚,雪球也不例外。

当我们投掷雪球时,尽管赋予了它向前的初速度,但在引力的持续拉扯下,雪球的运动轨迹会向下弯曲,最终落向地面。并且可以预见的是,投掷者的力气越大,赋予雪球的初速度越高,雪球就能飞得更远。

接下来,让我们进行一个思想实验。想象你的力量无穷无尽,每次投掷雪球时逐渐增加力度。当力量达到某个临界值,神奇的现象就会发生:雪球在下落过程中,由于地球是近似球体,其弯曲的表面会不断 “避让” 雪球的坠落轨迹。此时,雪球不再坠向地面,而是持续围绕地球做圆周运动,成为一颗人造卫星。若力量稍小,雪球会环绕地球一周后,从背后落下;而当力量恰到好处时,雪球便能维持稳定的轨道运行。

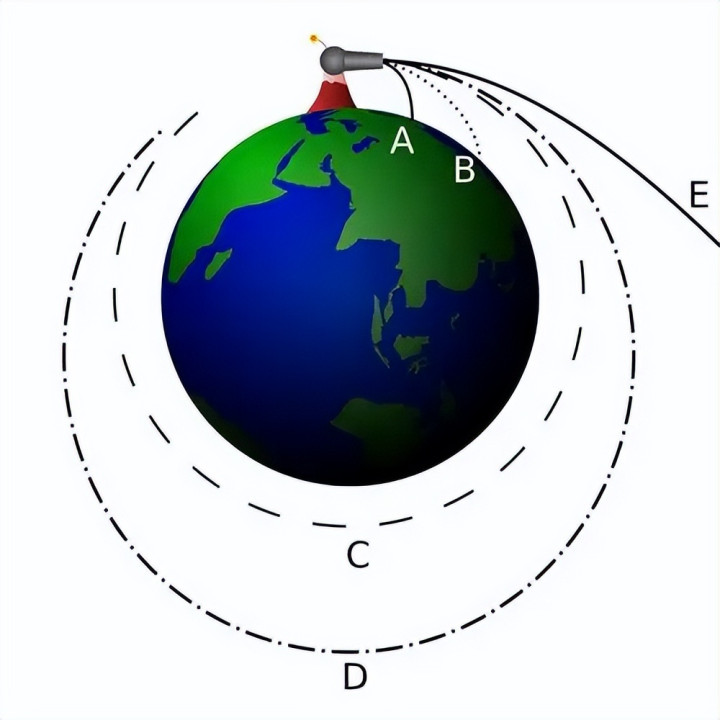

这一原理与著名的 “牛顿大炮” 思想实验不谋而合。

牛顿设想在高山上架设一门超级大炮,当炮弹以不同速度发射时,其运动轨迹会因引力与速度的平衡关系而改变。速度较小时,炮弹很快落地;当速度达到约 7.9 千米 / 秒(第一宇宙速度),炮弹便会如同人造卫星般,持续围绕地球飞行。无论是雪球还是炮弹,它们看似 “漂浮” 在空中的圆周运动,本质都是在引力作用下,不断向地球坠落却又因速度而不断 “错过” 地面的过程。

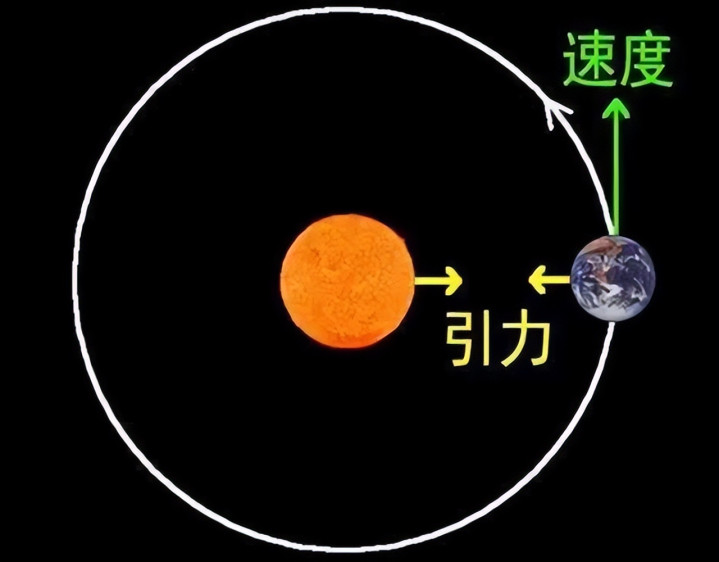

将视角从地球扩展到太阳系,地球与太阳的关系同样遵循这一规律。太阳的质量约为地球的 33 万倍,其产生的引力如同无形的巨手,牢牢牵引着地球。地球以约 29.78 千米 / 秒的速度绕太阳公转,这个速度与太阳引力达成精妙平衡。

一方面,地球在引力作用下有向太阳坠落的趋势;另一方面,其切线方向的运动速度使其不断偏离直线坠落轨道,转而沿着椭圆形轨道运动。就像链球运动员高速旋转链球时,链球在离心力与拉力的对抗中,看似悬停在空中,实则时刻有向运动员方向坠落的趋势,只是旋转速度抵消了坠落效果。

太空中航天员的失重现象,也能印证这一理论。在国际空间站中,航天员看似漂浮,实则处于持续的自由落体状态。

空间站以约 7.66 千米 / 秒的速度绕地球飞行,航天员随空间站一同做圆周运动。此时,他们所受的地球引力完全用于提供圆周运动所需的向心力,就像从 2 米高墙上跳下的人在下落过程中处于失重状态一样,只不过航天员具备足够大的切线速度,使其下落轨迹始终与地球表面的弯曲度保持一致,从而不会真正坠向地面。

这种 “永恒坠落” 的运动模式,不仅存在于地球与太阳之间,更是宇宙中天体运行的普遍规律。月球围绕地球、行星围绕恒星,乃至星系之间的相互环绕,本质上都是引力与速度共同作用的结果。天体在引力场中不断下落,却因速度与时空的几何特性,形成了稳定的轨道运动,塑造了宇宙中万千天体的壮丽图景。

从雪球落地到地球公转,从牛顿大炮到航天员失重,这些看似迥异的现象背后,都遵循着相同的物理法则。理解 “永恒坠落” 的本质,不仅能解开地球为何 “漂浮” 的谜题,更让我们得以窥见宇宙运行的精妙秩序,感受科学之美与自然规律的深邃魅力。